JB420をヘッドレス化しました。

ベースをヘッドレス化するのは大きな改造ではないと前々から考えており、ようやく手を出すことができました。

まずは擦り合わせ・全体調整を施し、楽器のニュートラルな状態を確かめます。

元々のネック・フレットの状態は良いとは言えなかったものの、サイズの大きなフレットが打たれているので擦り合わせの余力は充分ありました。良い素材ですね。

(というかこの本体価格ではフレットを打つことすら普通できないんで、楽器の形になってるだけで万々歳)

ピックガードを濃い目のミントグリーンに交換。

正直ちょっと濃すぎたので薄ミント(ミントアイボリー)またはパーチメントの方が無難に馴染んだだろうとは思いますが、まあこれはこれで。

コントロールは2V1Tにミュートスイッチをつけました。単投で信号とグランドをショートさせるシンプルなものです。

PUバランスを保ったまま音を消せないという難点を解消できます。また2ボリュームは双方のボリュームを絞り切っても信号側がグランドに落ちないのでシールドからのノイズを拾ってしまうのですが、それもミュートスイッチで解決です。

上記の問題はマスターボリューム+バランサにすることでも解決はするんですが、通過するボリュームが増えることになるので音質面でやや不利です。

それに長いこと2ボリュームの楽器を使わずにいたので、久々に「普通のジャズベ」を持ってみたかったというのもあります。まあヘッドレスにしちゃうんですが…

中華ヘッドレスブリッジを取り付けていきます。残念なことにブリッジ台座の形がバラバラなため、それぞれに合わせてボディ側を加工します。

最終的に各弦はヘッドピースを介して電気的に繋がることになるので、アース線は1つのブリッジだけに繋げば良いです。よくマルチスケール等の独立ブリッジに導線を踏ませて繋いでるのを見ますが、あれエレガントじゃなくて嫌いなんですよね。

ブリッジを取り付けて動作確認。

ツマミの切れ込みは回転が硬い場合に工具を差し込む用なんでしょうが、角が立っていて、回すときに指先の皮が持っていかれます。

元々ついているスラストベアリングにグリスを塗れば回転は充分軽くなるので、ツマミの切れ込みが必要になることはなさそうです。

というわけで切れ込みが無くなるまで削り落としました。

滑らかに仕上げます。

ブリッジから飛び出ているイモネジは弦をロックする用です。上の写真ではブリッジ後方でボールエンドを受けているため弦をロックする必要はないですが、これとは逆にボールエンドをヘッド側で受け、ブリッジ側で弦をロックするという仕様にもできるわけです。

ヘッド側でボールエンドを受ければ造形・構造の自由度は増すように思えるので少し考えたのですが、剛性の高いベース弦をヘッド裏側から通してナットに向かってキツく曲げさせるのは無理があります。結局ヘッド表側に何らかの保持具を付けることになるとしたら、ヘッドピースを付けるのと大差ないです。またロック機構としての頑丈さはブリッジよりもヘッドピースの方が高そうだったため、普通にヘッド側で弦をロックする形にしました。

ヘッドピースはひとまず元々のリテーナー穴を隠せる位置に据えました。

ブリッジのイモネジを外してしまうとそもそもチューニングが出来なくなるので機構上必要なパーツでもあります。

短く削って、ロックしていなくても大きく飛び出ない長さにしました。

最終的にこうなりました。ツマミの切れ込みをなくしたことでブリッジの全長が短くなり、ボディからの余計な飛び出しが無くなりました。

イモネジもスッキリしてます。弦に当たらない位置でロックタイトで固めました。

ストラップピンはアルミ削り出しです。

ブリッジが地面に直撃するのを防ぎつつ、左右のピンで楽器を安定して立て掛けられます。

こんな感じ。

全体像。ヘッドは残していますが、ブリッジ・ヘッドピースによって構造上はヘッドレス。

ヘッドアリヘッドレスと呼びましょう。

パッと見での特殊楽器感は薄く(そうか??)、しかしペグが無くなったことで重量バランスは大きく改善しています。ヘッドが軽くなるというヘッドレスの利点のひとつは大いに得られています。

ステンレスにリフレットします。併せて最終21フレットへのポジションマークの追加とツバ出し指板の端の形を修正。

ズバッと真っ直ぐにします。

フレットは55090にしました。

私物楽器に57110と58118は使っているので、それらと被らないようにしました。リフレットの依頼でフレットの種類を相談するときに現物を見せられると都合が良いので。

ただ、正直55090は個人的にそんなに好みではないんです。背が高いわりに細いので、側面の角度を立てて有効幅を確保する仕上げにするとどうしても指への当たりがキツくなります。57110や58118の方が太さがあるぶん同じように仕上げても指当たりは優しく感じます。でもこの細さが馴染む楽器は多く、ジャンボ感を出さず十分な高さが得られるのは55090の魅力です。

ナットはブラスに。ナット幅は38mmですが、ナット上での弦間が狭すぎるのは好みではないので、できるだけ広げています。ナット上で弦間を広く取れるようにするためにフレット有効幅を広く仕上げたとも言えます。

元々軽くはなかったボディですが、ヘッド側が軽くなったことで更にボディの重さを感じるようになったので、ピックガード裏をザグって軽量化します。

昔のミニ四駆感。

ネックジョイントからコントロールプレートに向かって仕切り状に残しているのは深い意味は無くて、なんかそれっぽい感じを出したかっただけです。

強いて言えば直感的にボディ内にあまり大きな空洞を作りたくなかったのと、テンプレを2分割する方がラクというトリマ加工の都合です。あとピックガードがベコベコしないように。

更にボディ側を軽くするためにコントロール周りを見直します。

結局2ボリュームの操作感があまり好みではないことが分かったので、いつものにします。

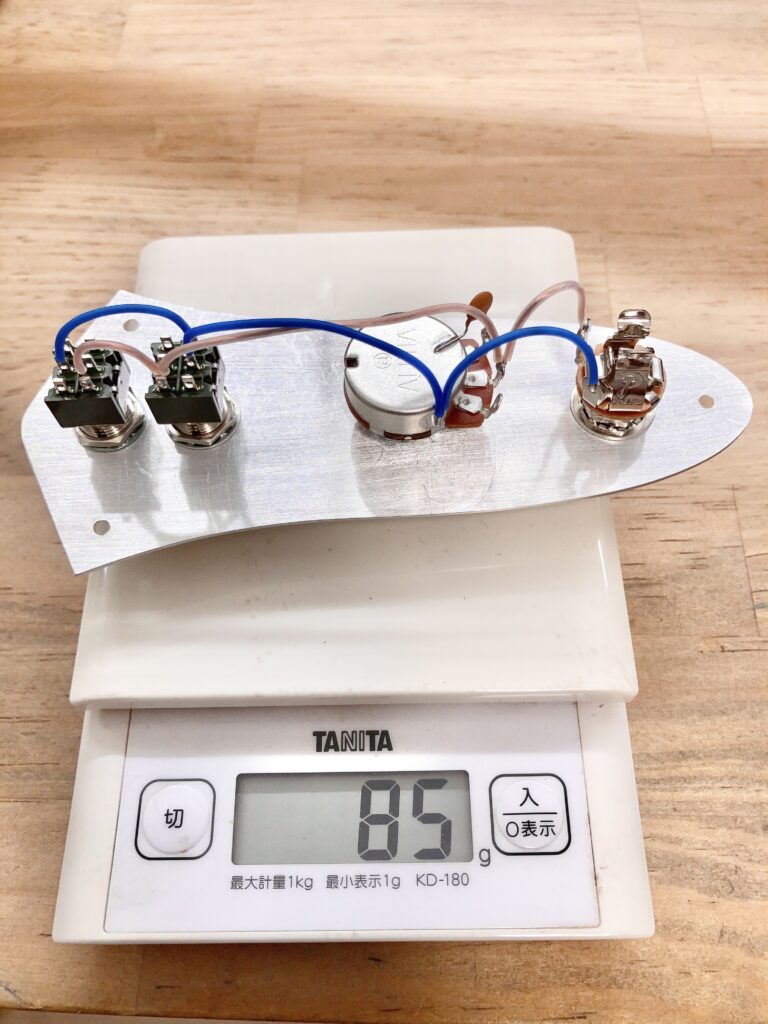

各PUのon-offとマスタートーンです。部品点数を絞ったのとプレートをアルミで作ったことで100g近く軽量化できました。

使い慣れたコントロールです。

…こんな感じでヘッドアリヘッドレスとしてしばらく快適に使っていたのですが、やはりヘッドを切りたくなりました。

最終的な楽器の全長、および弦のナットへの進入角度を考えるとヘッドピースは今の位置が妥当と判断し、それに合わせてバッサリ切ります。ロゴは守りつつ吊り下げスタンドに掛けられる程度のヘッドを残します。

ほぼ100g

ヘッドを切ったことによる変化はとても大きいものでした。

ヘッドアリヘッドレス化やボディ軽量化まではパーツや重量が大きく変わったものの、音への大きな影響は感じませんでした。ところがヘッドを切った途端になんというかこう「ヘッドレス感」が一気に出ました。特にローポジションでの振動を受け止め切ってくれない感じというか、楽器が許容する振幅の最大値が小さくなった感じというか…。自分はそんなに強くはピッキングしない方だと思ってるんですが、それでも少し好みから外れた手応えです。

あと分かりやすい点ではデッドポイントの位置が移動しました。もともと1弦6フレットにあり、これまでの加工でも変化しなかったものが、ヘッドを切ったことで11フレットに上がってきました。

切り取ったヘッドの長さとピッタリ一致します…

完全にジョークで着脱式ヘッドというのも考えました。ワンタッチで確実に固定できるならこれもアリかもしれません。

しかしこれをいちいち付け外しする運用は現実的じゃないし、せっかく楽器の全長が短くなったんだからそこは維持したいです。

そこでE弦のペグ穴に重りとして金属棒を入れると好みの方向に少し戻ることに気付きました。

いろいろと試した挙句…

エクステンダーキーを付けてしまえばいいことに気付きました。普通なら重くなってしまうデメリットと天秤にかけるような部品が、ここで重りとして役立つとは…

もともと弦アースの中継点であったヘッドピースからE弦が外れることになりますが、その前にブラスナットで全弦が電気的に繋がっているので問題ありません。

これは大成功で、チマチマ重りを足すより明らかに好みの方向に行きました。ついでにチューニングを落とせる機能も付いてまさに一石二鳥。もともとエクステンダーキー大好き人間なのでこれは嬉しい限り。

チューニング自体はブリッジ側でできるので、余計なペグは切り落としました。

Foderaのmini MGと同じ感じですね。

スッキリ

ペグがひとつ付いたことで楽器全体の造形的なアンバランスさも解消し、見栄えも好みの感じになりました。

ピックアップの出力が弱すぎたのでダンカンのSJB-1に交換しました。

ノイズ対策としてポールピースにスズめっき線を巻いてグランドに落としています。

またフロント側はボディの肉抜きによってキャビティにシールドを施すのが現実的ではなくなった(出来ないことはないけど無駄が多すぎる)のでピックアップのコイル自体に銅箔を巻いてシールドします。ピックアップからの配線もシールド線に変更しているので、普通にキャビティにシールドするより隙はなくなってるんじゃないかと。キャビティをシールドしてもその間のトンネル部は無防備ですからね。

導通が少々不安だったので導電塗料を塗って補強します。

ちなみにJB420のピックアップカバーはフェンダー準拠ではなかったのでダンカンのカバーは合わず、ピックアップの中身だけ入れ替えてます。どのみちダンカンのロゴ入りカバーはちょっとアレだったので好都合です。

長くなりましたが、ひとまずこれで完成です。

最初は4.4kgくらいあったものが、ヘッドレス化と諸々の軽量化によって3.7kgまで絞れました。結果的に重すぎず軽すぎず、ほどよい重量です。もちろんヘッド落ちは皆無で、楽器を支えながら弾く必要はありません。

そしてギターケースに入るコンパクトさ。

背負ってもケースが自分の頭より高く飛び出ることがなく、安全です。

また全長が短いことで弾くときに周囲に気を遣わないといけない範囲が狭くなり、出先ではもちろん、自宅で弾くときにこれがかなり快適です。

ヘッドレス化によって確かに音は変わりましたが、それは単に変化でしかなく、改善でも悪化でもないと考えます。

一方、道具としての使い勝手は言うまでもなく、明らかに、圧倒的に改善しました。

それこそが「良い音」に繋がると思っています。

でもやっぱりヘッドを切ったときの変化の大きさには驚きました。逆に言えば切る前までの全ての加工における変化の(相対的な)小ささにも。良い知見を得られました。

普通にヘッドがある楽器でも例えば4連と2対2ではヘッドの長さが違います。ちょっと乱暴に表現すれば2対2の方がヘッドレスに近い手応えです(と言うかヘッドレス化を経験したことでそう感じる感覚というかセンサーみたいなものが自分の中にできた感じです)。

5連ペグが一部界隈で人気なのは見た目もありますがその長さによって弦振動を受け止めてくれる手応えが好まれてるというのもあるんじゃないか、と思ったり。

かなり色々と手を加えましたたが、冒頭でも書いた通りベースをヘッドレス化することは自体はやはりそう大掛かりなことではないと分かりました。

ギターの場合はブリッジがボディの中央に寄っているのでヘッドレスブリッジを操作するためにボディを大きく切ったり削ったりする必要がありますが、ベースはたいていボディの端にブリッジがあります。今回は弦高調整幅の都合でブリッジはいくらか落とし込みましたが、それをやらずに済むのであればポン付けに近いです。

ヘッドも切り落としさえしなければヘッドピースをネジ止めするだけなので、改造の程度としては一般的なブリッジ・ペグ交換と同じです。ネジ穴は残るものの、元に戻すことも一応は可能です。そういう意味では気軽に試せる改造と言っていいんじゃないかと。

最初からヘッドレスとして設計されている楽器は残念なことにボディも小型化されている場合がほとんどで、それがヘッドレスのビジュアル的な「特殊楽器感」を助長しているように思います。個人的な好みもあるんですがボディが小さいのは抱え心地も悪いです。

そもそも「ヘッドレスが欲しい!」となっても選択肢があまりに少ない。機種も個体数も。

なので既存のへッデッド(??)楽器をヘッドレス化する、というのは有力な選択肢なんじゃないでしょうか。

フレットレス化と同じくらいヘッドレス化が市民権を得たら面白いなと思っています。

ちゃっかり蓄光ポジションマーク

コメント